Intervista a Paolo Naso a cura di Francesco Comina apparsa il 1° aprile 2018 su “Alto Adige”.

Paolo Naso è docente all’Università La Sapienza di Roma e Direttore della Federazione delle Chiese Evangeliche, studioso dalle origine del pacifista americano. Il 4 aprile di 50 anni fa MLK fu assassinato a Memphis. Il 27 apirle prossimo M4O e la Chiesa Valdese di Brindisi organizzano un incontro per ricordare il lascito spirituale e politico di MLK. L’iniziativa si terrà a Palazzo Nervegna e vedrà la partecipazione del Pastore Valdese Bruno Gabrielli, don Cosimo Posi, docente di teologia e parroco, Gabriella Falcicchio, docente Uniba e referente regionale movimento Nonviolento, Franco Colizzi, medico e coordinatore AIFO Puglia, Dario Monaco, pastore battista di Mottola.

Cinquant’anni fa, il 4 aprile del 1968, Martin Luther King jr. veniva assassinato con un colpo di fucile al Lorraine Motel di Memphis. Il giorno prima, l’uomo-simbolo della lotta contro la segregazione razziale, aveva tenuto il suo ultimo discorso pubblico e aveva accennato alle minacce di morte sempre più incombenti.

Aveva detto: «Mi piacerebbe vivere una lunga vita. Ma non me ne preoccupo ora. Voglio solo fare la volontà di Dio, che mi ha permesso di salire sulla montagna. E ho guardato oltre. E ho visto la terra promessa».

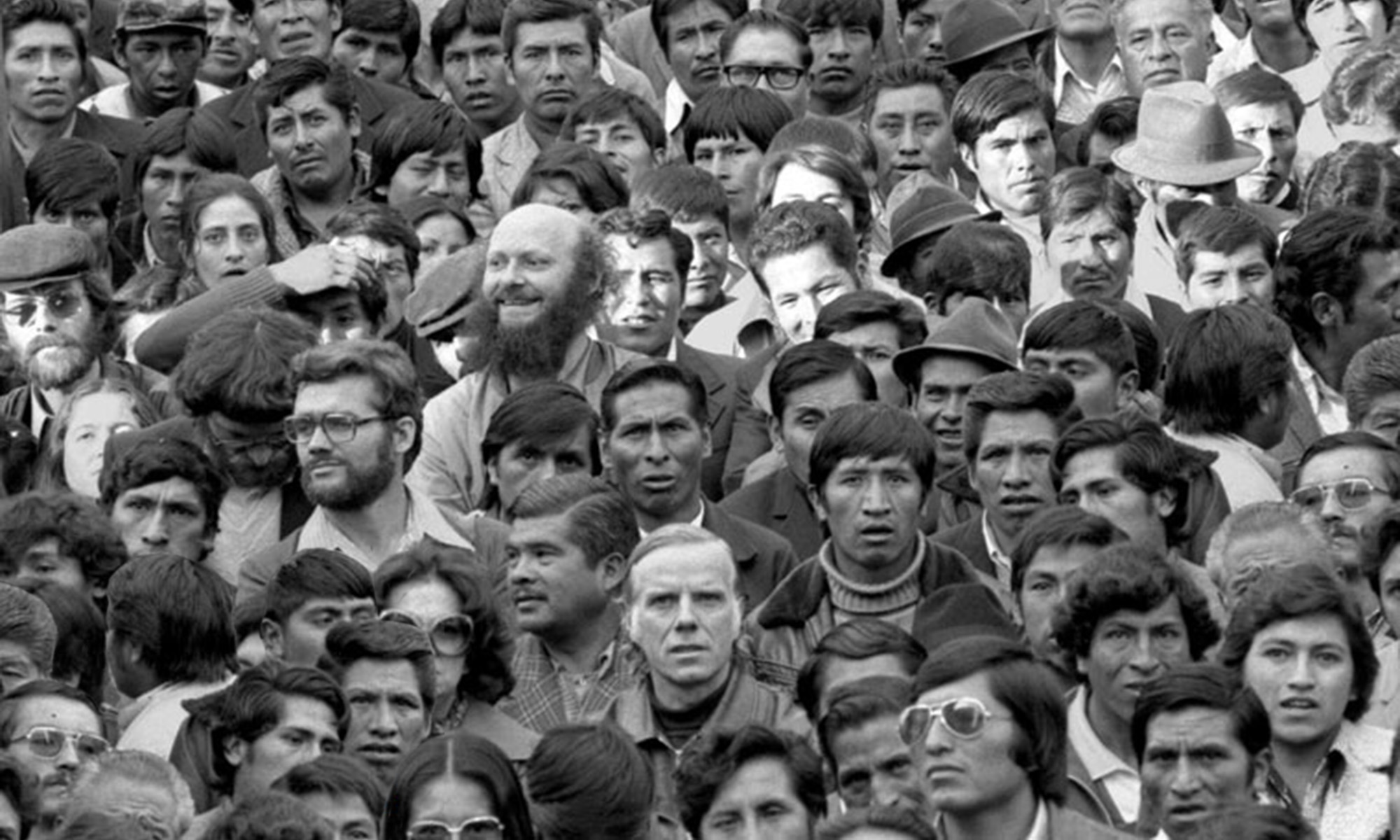

Luther King cinque anni prima, al termine della imponente marcia per i diritti civili degli afroamericani a Washington davanti a 300.000 persone, gridò più volte il suo biblico sogno: «I have a dream, io ho un sogno – disse – ossia che un giorno i miei quattro figli piccoli vivranno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi». La marcia ebbe un successo enorme. Vi parteciparono afroamericani e leader statunitensi ad ogni livello. I cantanti più famosi cantarono le loro canzoni. La leggenda del gospel Mahalia Jackson cantò How I Got Over, mentre Marian Anderson si esibì in He’s Got the Whole World in His Hands. C’era Joan Baez con We Shall Overcome e Oh, Freedom e Bob Dylan con la sua When the Ship Comes In.

In questi giorni di Pasqua la figura di Martin Luther King jr viene celebrata in tutto il mondo. In Italia uno degli studiosi che ne ha indagato da sempre la vicenda è Paolo Naso, docente all’Università La Sapienza di Roma e direttore della Federazione delle chiese evangeliche. È autore di vari libri: L’altro Martin Luther King, Claudiana 1993; Il sogno e la storia. Il pensiero e l’attualità di Martin Luther King, Claudiana 2007; Come una città sulla collina. La tradizione puritana e il movimento per i diritti civili, Claudiana, 2008.

Il 10 aprile Paolo Naso terrà un incontro pubblico a Mera-no (ore 18 sala Urania via Ortwein) nell’ambito di un ciclo di eventi organizzato dalla sezione altoatesina di Human Rights International per i 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Titolo dell’evento: Il diritto di sognare. Martin Luther King 50 anni dopo.

Paolo Naso, anche nelle parole pronunciate subito prima di venire assassinato Luther King è ricorso alle sue famose metafore, che rappresentano il linguaggio simbolico del protestantesimo americano. È così?

Il personaggio MLK non nasce come un fungo nell’America degli anni ’50. È figlio di una tradizione culturale e religiosa specifica, quella delle “black churches” nate nel contesto del sistema schiavistico prima e delle politiche di segregazione dopo. Al tempo stesso è un interprete autentico di una “narrazione” anche teologica che fa degli Stati Uniti un paese del tutto particolare. Nella metafora contenuta in alcune biografie, si raffigura King che teneva la Bibbia in una mano e la Costituzione degli Stati Uniti dall’altra. Vuol dire che, diversamente da altre componenti del civil rights movement – ad esempio Malcolm X – egli non si collocava fuori dal contesto di valori alla base della società americana ma li reinterpretava in una chiave inclusiva, antirazzista e democratica. Il celebre discorso pronunciato la sera prima dell’omicidio si colloca in questo schema: raccontail cammino del popolo afroamericano e lo si associa all’esodo degli ebrei che, fuggendo dall’oppressione del Faraone, cercano la terra promessa. Lo stesso paradigma interpretativo avevano usato i padri pellegrini tre secoli prima per spiegare teologicamente la loro fuga dalla persecuzione a cui erano soggetti nei paesi in cui vigevano le leggi e le discriminazioni derivate dalle “chiese di Stato”. È in quel contesto che si inserisce la citazione biblica della “Città sulla collina”, contenuta nel Vangelo di Matteo (5:14). Quel versetto fu al centro di una celebre predicazione di John Winthrop, un predicatore puritano imbarcato su una delle prime navi che partivano verso il “nuovo mondo”. Quel sermone, ancora oggi uno dei “classici” della letteratura e della retorica americana, intendeva affermare che il destino delle nuove colonie non era la semplice costituzione di una repubblica più libera e tollerante, ma dovesse essere un faro della libertà di coscienza e di religione. Per capire bene il personaggio King e il suo successo anche in alcuni settori della società bianca, dobbiamo quindi collocarlo al centro della confluenza di due fiumi: quello della tradizione afroamericana e quello della tradizione puritana.

Nel suo famoso discorso del ’63 King ricorda come l’anelito alla libertà fosse il nucleo fondativo degli Stati Uniti e che la segregazione razziale fosse il più grande tradimento degli ideali costituzionali. E il sogno altro non fosse che il ripristino di una promessa che è poi la promessa di Dio nella storia. Come si giustifica questo richiamo con l’attuale politica di Donald Trump?

Il discorso del ’63, noto per il famoso “sogno”, esprime al meglio le radici culturali e religiose di King. Come ricordiamo, quel discorso si apriva con un riferimento alla Dichiarazione d’indipendenza che definiva “autoevidente” che “tutti gli uomini sono creati uguali” e a loro sono garantiti principi fondamentali quali “il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità”. King spiegava che quell’affermazione era come un assegno ma per oltre venti milioni di afroamericani quell’assegno era ancora “scoperto”: un inganno che tradiva l’anima e lo spirito dell’America, i valori fondamentali che stavano alla base del “sacro esperimento di libertà” a cui le prime colonie avevano inteso dare vita. Trump segna una clamorosa frattura rispetto a questa “narrazione” che anche presidenti decisamente conservatori come Ronald Reagan o George W. Bush avevano in qualche modo fatta propria. Certo, le loro politiche sono state in aperta contraddizione con questa visione ma, sottotraccia, essa ha continuato a vivere. Il grande interrogativo che dobbiamo porci è se Trump sia un fenomeno transitorio ed effimero o se davvero chiuda un grande racconto dell’America e dei suoi valori, un racconto carico di contraddizioni e limiti ma che nei decenni ha continuato a ispirare movimenti “dal basso” che hanno dato forza e vitalità alla democrazia americana.

Sappiamo che Luther King si rifaceva alla nonviolenza di Gandhi per definire la sua lotta contro la segregazione razziale. Che contributo ha portato alla teoria e alla prassi della nonviolenza?

Quello dell’origine e del presupposto della nonviolenza di King è un tema importante che merita un approfondimento serio. King seppe di Gandhi e delle sue tecniche già ai tempi del college, frequentando professori che avevano avuto contatti quantomeno indiretti con l’India. Ma non furono certo queste nozioni teoriche alla base della sua strategia nonviolenta. A mio avviso, all’inizio ci fu soprattutto una suggestione evangelica, l’idea che il fine coincide con i mezzi che si adoperano per raggiungerlo. È col tempo, e soprattutto nell’incontro con Jim Lawson – un giovane metodista nero finito in India per avere obiettato ai tempi della guerra di Corea – che King comprende meglio il senso e le tecniche nonviolente. Appena si incontrarono, King fu colpito dall’intelligenza politica di questo giovane e lo inserì nel suo staff, facendone l’interlocutore primario dei giovani e degli studenti più radicali e talora orientati all’uso di metodi violenti. In questo passaggio, da semplice norma evangelica la nonviolenza diventa una strategia che in breve produce un ampio consenso inter-razziale e, soprattutto, costringe il potere razzista a esprimersi nella sua forma più violenta e spietata e per questo più vera. Le immagini delle brutali cariche della polizia contro i manifestanti nonviolenti che il 7 marzo del 1965 marciavano sul Pettus Bridge da Selma a Montgomery, segnarono una clamorosa disfatta morale dell’ordine costituito e determinarono la nascita di un “fronte della coscienza” assai più ampio e rappresentativo delle diverse anime dell’America.

Negli ultimi anni della sua vita King radicalizzò non poco le sue posizioni. La guerra del Vietnam fu forse l’elemento critico su cui si innestò il suo pacifismo più radicale…

In effetti la guerra in Vietnam non cambiò solo King e il suo movimento ma tutta l’America. Per il pastore di Atlanta, la svolta fondamentale fu resa pubblica nel 1967 con un famoso discorso pronunciato nella chiesa di Riverside Drive a New York, un tempio del protestantesimo liberal (e allora anche bianco) fortemente influenzato dalla vicinanza con il seminario di Union dove insegnavano i nomi più brillanti della teologia protestante americana del tempo, a iniziare dai fratelli Neibuhr. In quel discorso che merita attenzione quanto il celebre “I have a dream” del 1963, King denunciò l’intreccio tra militarismo, colonialismo e razzismo, tre aspetti di un sistema di potere che stava divorando l’anima dell’America. Da altre fonti apprendiamo che in quel frangente il giudizio di King sull’America e la sua possibilità di redenzione dal peccato del razzismo si fa più severo. L’immagine è quella di un palazzo che sta per crollare e che non può restaurarsi con una imbiancatura superficiale. Il nodo politico è che, a due anni dall’ottenimento del diritto di voto e a qualche anno in più dalla fine del segregazionismo, il razzismo era ancora radicato nella società americana: i neri erano sottopagati, venivano discriminati anche quando avevano titoli di studio superiori, tra di essi si registravano i tassi di povertà e analfabetismo più alti. La domanda doverosa e legittima, allora, era a che cosa fossero serviti anni di mobilitazioni, sacrifici, lotte, detenzioni. Per King, pressato dai movimenti più radicali sopravvissuti alla morte di Malcolm X, fu il periodo più difficile. Paradossalmente la sua vittoria sul tema del voto agli afroamericani aveva segnato anche la crisi del suo progetto politico, che andava ridefinito. La denuncia della povertà diffusa che affliggeva anche tanti bianchi e di un paese che investiva risorse nella guerre esterne ma non sapeva vincere quella interna per la giustizia economica, diventarono così gli assi di una nuova fase del suo movimento, che si sarebbe dovuta concludere con una grande marcia su Washington. È in questo quadro che va collocata la presenza di King e del suo staff a Memphis il 3 aprile del 1968: per sostenere lo sciopero di netturbini sottopagati. E se ancora oggi vogliamo provare a capire “chi” e “perché” abbia ucciso King, è da qui che dobbiamo partire. Nessuno ha dubbi su chi abbia sparato materialmente, ma ancora non è chiaro chi lo abbia armato e perché lo abbia fatto.

A distanza di cinquant’anni dalla morte di Luther King dovremmo solo chiederci se il suo sogno si va realizzando.Si con molta lentezza il mondo va cambiandosi,va ritenendo che il lupo pascerà con l’agnello.La lentezza è pari alla spessore da affrontare oltre al colore della pelle c’è la cultura del posseso di una economia individualista che non ragiona col cuore ma con la ragione della mente dove l’abitudine di vivere incrosta la vita che in se ha il germe benefico del cambiamento.E allora quando avremo inteso che saremo nel mondo e mai del mondo allora avremo compreso che la via è la via dell’amore e l’amore ha le ragioni del cuore che esprimono ricchezza del fratello universale.Luther King è la pietra nello stagno del mondo occorre attendere che il lupo stia con l’agnello e lavorare contro tutto ciò che è contro l’amore.

"Mi piace""Mi piace"