Antonio Greco

“L’implosione di una religione” (Gabrielli editore, marzo 2024) di Bruno Mori non è un libro di teologia e non ha pretese accademiche. È uno scritto autobiografico ma non è un diario. È il racconto di una “morte” e non di una “riconversione”. È la narrazione personale di un marinaio che ha scaricato il bagaglio teologico e clericale che appesantiva la sua barca, ma è anche il racconto della Istituzione Chiesa cattolica, di cui l’autore ha fatto parte per una intera vita, la “vecchia barca che, dopo aver affrontato le peripezie di una lunga traversata, è riuscita faticosamente a entrare nelle acque della modernità. I suoi antichi costruttori l’avevano progettata secondo le esigenze del loro tempo e l’avevano costruita con le tecniche e il materiale della loro epoca. Nel corso dei secoli, la barca è stata costantemente rattoppata, riparata, ristrutturata, modificata. E se il telaio primitivo è ancora riconoscibile attraverso le innumerevoli modifiche, ora sembra avere più l’aspetto di un relitto che quello di una vera imbarcazione. I suoi armatori, però, sono talmente attaccati alla loro vecchia barca e a tutto ciò che essa rappresenta per la storia della loro Compagnia che si ostinano a tenerla in acqua nonostante il suo stato fatiscente. Non vogliono mettere in discussione né il suo valore né la sua utilità. Soprattutto, non hanno intenzione di modificarne la forma e la struttura né di ammodernare gli strumenti di navigazione che si trovavano a bordo. Continuano a farla navigare guardando il cielo e le stelle” (273).

Per questa doppia cifra è un testo particolare. “Non ha intenzione di fare lezioni o di proporre nuove teorie” (13). Non espone crisi personali, problemi intimi, disagi psicologici. Ma non è nemmeno un testo di filosofia o di teologia. È tanto il risultato di una ricerca intellettuale, con la quale il testo rompe la congiura del silenzio che caratterizza il discorso accademico ufficiale della teologia cattolica, quanto di esperienza di vita sofferta (in questa dimensione è anche il frutto di una terapia liberatoria). E proprio questa doppia cifra è la preziosa ricchezza che rende autentico il testo.

Il metodo utilizzato è semplice: applicare la totale libertà dell’intelligenza al dogma e alla dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, come insegnava Simone Weil.

Il risultato? 300 pagine “troppo critiche e troppo distruttive della struttura religiosa cattolica”, come Mori stesso scrive (13). È un testo radicale, che non nasconde una certa dose di amarezza e di risentimento, molto coraggioso e con molta parresia. Ma ha un obiettivo positivo: aiutare i lettori ad “affezionarsi più di Gesù di Nazaret che alle pratiche della religione cattolica tradizionale” (13).

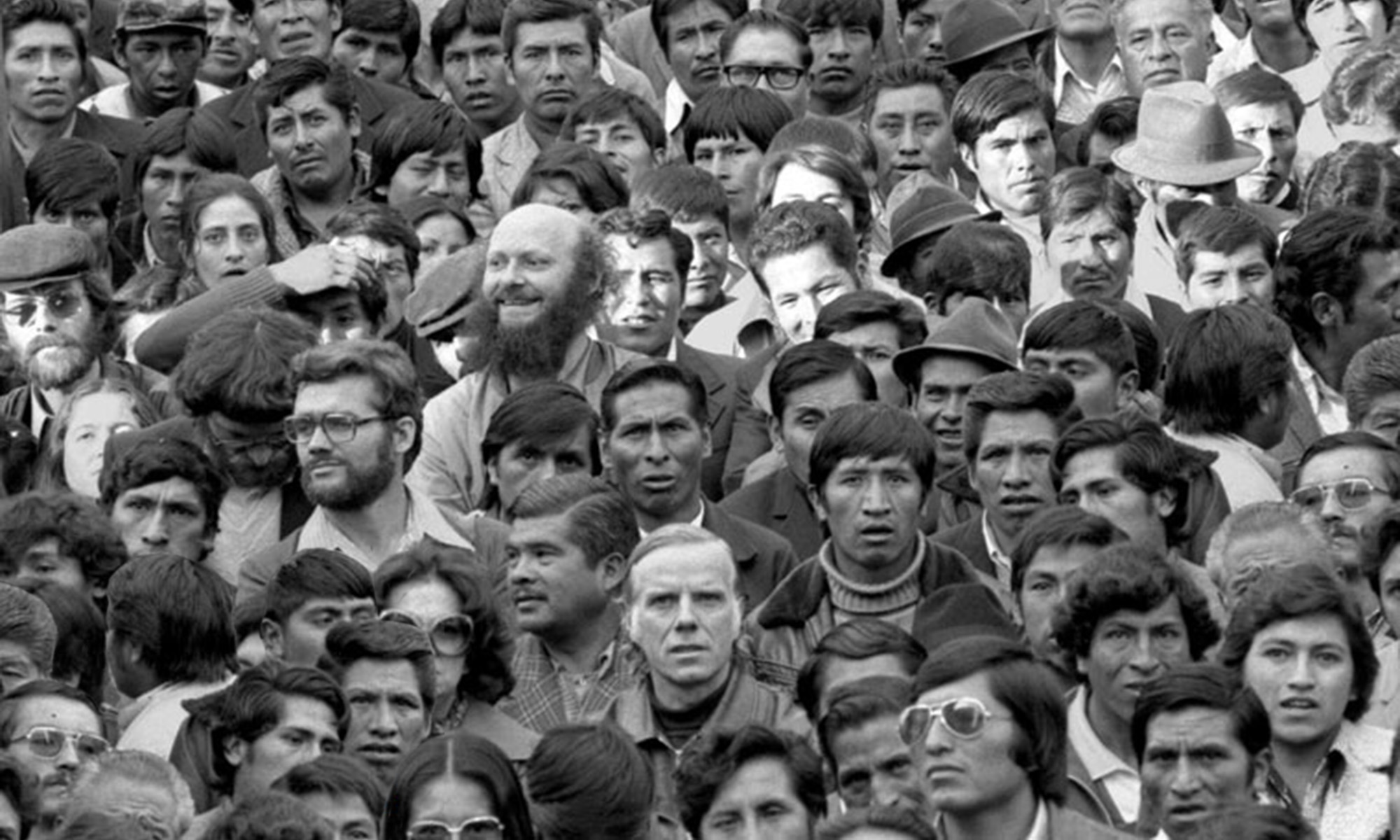

Bruno Mori è stato un presbitero dal 1964, di origine bresciana ma canadese di adozione. Ha fatto parte dell’Ordine dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione (https://cricusa.com/). Negli anni 2002-2003 ha scritto questo libro che ha riposato come dattiloscritto in un cassetto dell’autore. Prima di morire, il 27 ottobre 2023, ha autorizzato la casa editrice a pubblicare il dattiloscritto del 2002[1].

Crollato, dentro e intorno, il mondo in cui era vissuto, abbandonati i vecchi punti di riferimento dottrinali della religione cattolica, che si erano rivelati incompatibili con le sue esigenze umane e intellettuali, scopre, con una attenta ricerca, che la dottrina cattolica spesso è il risultato dell’invenzione umana e della manipolazione del potere, che non può essere cristiano secondo il modello tradizionale e che è impossibile essere cattolico secondo la vecchia formula romana.

Mori è convinto che “liberati dalla paura e dai condizionamenti prodotti dalla religione, liberati dai dogmi e dalle servitù alienanti di un certo cattolicesimo, i cristiani rimasti dall’altra parte scopriranno che la ricerca di Dio è l’unica e sola domanda che merita di essere e di rimanere al centro degli interessi umani, com’era l’unica domanda al centro delle preoccupazioni di Gesù di Nazareth. E che tutte le altre proposte delle religioni sono solo prolissità e ridondanza” (16).

Il libro, con Nota per il lettore, Introduzione e Conclusione, è diviso in quattro parti:

Prima parte – DA GESÙ ALLA CHIESA (Il destino di Gesù. Il messaggio di Gesù. Dal Gesù della storia al Cristo della fede. Il dogma dell’incarnazione);

Seconda parte – IL TOTALITARISMO ECCLESIASTICO (Il totalitarismo intellettuale. La politica della colpevolezza);

Terza parte – IL TOTALITARISMO SPIRITUALE (I sacramenti o il controllo dei mezzi di salvezza. Il battesimo o la porta della salvezza. Il convito cristiano, senso e contenuto. L’eucarestia trasformata in sistema di sfruttamento. Il sacerdozio cattolico e i suoi poteri divini. Il sacerdozio cattolico nella morsa dell’ideologia. La saga del perdono dei peccati nella Chiesa Cattolica. Il matrimonio al rischio della propria salvezza. L’unzione dei malati o l’ultima battaglia per la nostra salvezza. L’economia sacramentale della Chiesa al vaglio della critica. I sacramenti, riti salutari o mistificazione?)

Quarta parte – IL TOTALITARISMO ETICO E ALTRI ASPETTI DEL POTERE DELLA CHIESA (Totalitarismo etico. Il miracolo è davvero tra noi? Disuguaglianza e discriminazione. Essere cristiano diversamente. Elogio dell’imperfezione).

LA CHIESA HA UN CONTRATTO DI ESCLUSIVITA’ CON DIO?

Bruno Mori non discute il “mistero della Chiesa” ma la sua ricerca è sulla Chiesa istituzionalizzata. Annotazione da tenere fortemente presente.

Essa “è la più grande macchina di potere che la civiltà occidentale abbia prodotto negli ultimi due millenni” e “la ricerca del potere, il desiderio di difenderlo e accrescerlo sono stati i motivi fondamentali che hanno determinato e motivato la condotta, le prese di posizione e le politiche delle autorità ufficiali della Chiesa come Istituzione” (18). La Istituzione ecclesiastica sostiene che il potere le viene direttamente da Dio. Posta a capo di un popolo eletto, è l’unica custode di un “deposito” rivelato, che chiama “dogmi”. Insiste nel considerare il cristianesimo come una “religione storica”, cioè “ritiene che il contenuto delle sue credenze sia costituito da fatti concreti che si sono realizzati così come essa li racconta e che il cristiano deve necessariamente considerare come assolutamente autentici se vuole rimanere nella fede cattolica”. E insiste nel sostenere che la garanzia della salvezza è data solo dalla accettazione dell’interpretazione e formulazione ecclesiastica delle verità da credere, chiamate “dogmi”. I dogmi prendono allora il posto di Dio e di Gesù. Per questo la Istituzione pretende di essere lo strumento indispensabile per la salvezza di tutti gli uomini. Attraverso la violenza, l’Istituzione ecclesiastica è riuscita a mantenere nei secoli la “sana ortodossia” delle sue dottrine, soffocando alla radice qualsiasi movimento di critica, disaccordo e contestazione.

Il libro di Mori non si sofferma però sulla inevitabile deriva verso la violenza della Istituzione. Da un accenno all’analisi degli elementi che hanno originato lo spostamento dal primitivo messaggio di Gesù alla struttura di potere modellata sul sistema totalitario imperiale dopo la pace di Costantino, Mori con la sua ricerca dimostra che “la ricerca, il consolidamento e l’espansione del potere costituiscono l’obiettivo che ispira, in modo quasi permanente, le dottrine e le azioni della gerarchia ecclesiastica nel corso dei secoli. (…) La Chiesa cattolica spesso dà l’impressione di essere un’azienda che sfrutta il fattore religioso e la credulità delle persone; e come non esiti a manipolare le coscienze e a fare a pezzi le persone quando si tratta di raggiungere i suoi obiettivi di potenza e di costruire il suo sistema di potere”.

In estrema sintesi due mi sembrano le categorie che guidano Mori nella sua ricerca sul potere ecclesiastico: “la sindrome ontologica” e il “totalitarismo”.

La sindrome ontologica

È, secondo Mori, l’errore che la dottrina cattolica compie nel passare dall’ordine metaforico o simbolico a quello metafisico od ontologico. “Questa sindrome consiste nel prendere il segno o il simbolo per una realtà ontologica e nell’attribuire un’efficacia magica. Sotto l’influsso della sindrome ontologica, il segno che, in sé, ha solo valore di “riferimento” e di “rinvio”, diventa, nella speculazione teologica della Chiesa, una “cosa” (res, in latino), vale a dire una “realtà” che ha una oggettività, una consistenza e un valore in sé, al punto che la sua buona o cattiva gestione all’interno del gioco complesso del rito può produrre la perdita o la salvezza eterna della persona” (102).

La teologia cattolica sia con i dogmi che con i sacramenti compie sempre questo salto: prende il segno e lo trasforma in realtà significata. Con il dogma dell’Incarnazione afferma che Gesù è figlio di Dio non in modo analogico o simbolico, ma reale e ontologico. Così per tutti gli altri dogmi e per tutti e sette i sacramenti.

Il totalitarismo

Con l’espressione “totalitarismo ecclesiastico” Mori si riferisce alla forma di governance religiosa della Chiesa cattolica, con la quale esercita un controllo assoluto e autoritario su vari aspetti della vita dei fedeli e della società, in modo simile al controllo di un regime politico totalitario sui suoi cittadini. “Per diventare un organismo di potere, la chiesa ha attraversato le seguenti quattro fasi: la creazione di una struttura gerarchica; la creazione di una ideologia; la creazione di un corpo e giuridico e liturgico che regola la vita spirituale e materiale dei fedeli; la creazione di un sofisticato regime di sorveglianza e di controllo basato sulla paura e sul mantenimento di una nevrosi universale di colpa” (70).

Mori poi distingue tre tipi di totalitarismo: quello intellettuale, quello spirituale e quello etico.

Il totalitarismo intellettuale

È costituito dalla teologia ufficiale della Chiesa con i suoi dogmi.

“La teologia cattolica si presenta come un discorso articolato su Dio e la sua rivelazione in Gesù di Nazareth, considerato come l’incarnazione di Dio. Nella chiesa istituita, però, questo discorso ha subito tale forzatura che è diventato, in realtà, discorso che serve a giustificare ideologicamente la necessità della Chiesa e del suo potere. Applicato a Gesù questo discorso tende, attraverso le contorsioni del pensiero filosofico greco, a provare la natura divina dell’uomo di Nazareth. Applicato alla chiesa, esso fa l’apologia del carattere divino dell’istituzione. La fede nella natura divina di Gesù Cristo e della sua chiesa diventa così la giustificazione del potere gerarchico, il criterio della ortodossia e la condizione della salvezza” (72). Con Costantino (nel 313) e “con il suo nuovo statuto di religione ufficialmente riconosciuta, assistiamo ora all’ingresso trionfale nella chiesa di tutto ciò che il Vangelo aveva formalmente proibito: potere, diritto, leggi, dogmi, norme, prescrizioni, decreti, gerarchie, titoli, riti, fasti, onori, privilegi, pene, condanne, persecuzioni, scomuniche, ecc.” (73).

I dogmi sono dichiarazioni di fede definitive e obbligatorie per tutti i fedeli di una religione. Nel contesto della Chiesa cattolica, i dogmi sono verità rivelate da Dio, che la Chiesa proclama ufficialmente e che i credenti sono tenuti ad accettare senza riserve. Questi insegnamenti sono considerati infallibili e immutabili, essendo stati definiti dal Magistero della Chiesa, che comprende il Papa e i vescovi in comunione con lui.

Con il capitolo “da Gesù alla Chiesa”, Mori analizza il dogma dell’Incarnazione e conclude le sue riflessioni con: “non posso sottrarmi all’impressione che la teologia ufficiale della Chiesa sia proprio riuscita a ritagliarsi un Gesù su misura e perfettamente aderente alle forme, alle esigenze e alle politiche del suo sistema. L’ipotesi della divinità di Gesù Cristo è probabilmente quella che meglio spiega l’esistenza di una chiesa gerarchica e istituzionale e il carattere dogmatico delle sue dottrine. Una cosa è certa: se Gesù di Nazareth fosse privato della sua divinità, la Chiesa, con la sua gerarchia, il suo potere, le sue dottrine e i suoi riti crollerebbero” (67).

Il totalitarismo spirituale

“Un’impresa di pompe funebri organizza tutto intorno alla morte, la chiesa ha organizzato tutto intorno al peccato. Ciò appare evidente quando si analizza l’attività principale della vita interna della Chiesa costituita dalla sua ‘liturgia’. La liturgia è l’insieme dei riti attraverso i quali essa celebra ed esprime visibilmente la sua fede. La dottrina cattolica sostiene che la chiesa ha ricevuto da Cristo la missione di santificare l’uomo attraverso i suoi riti sacri che chiama sacramenti” (98). Nel corso della storia ne ha selezionati e conservati sette che essa considera i riti più potenti ed efficaci, i quali consentono ai fedeli un contatto diretto e immediato con la forza creatrice, trasformatrice, innovatrice e vivificante di Dio.

La dottrina cattolica sui sacramenti ha un postulato: il soggetto che produce i segni non è l’individuo o il semplice credente (esso non è in grado ed è ontologicamente o fondamentalmente incapace). Chi produce i segni di salvezza è solo la Istituzione religiosa.

In 11 capitoli, già indicativi dai soli titoli, il battesimo, rito necessario per la salvezza di tutti, strumento di potere; l’eucaristia, un pasto che diventa sacrificio e il luogo di una “presenza reale”, viene trasformata in un sistema di sfruttamento mediante l’obbligo di assistere alla messa, le messe per i defunti, le messe per il fasto, lo sfoggio e l’esibizionismo; la penitenza, la chiesa perdona al posto e meglio di Dio; il sacerdozio cattolico nella morsa della ideologia; il matrimonio, un prodotto del celibato e un male necessario ed altri sottintesi del sistema clericale; l’unzione dei malati o l’ultima battaglia per la nostra salvezza, il cristiano espropriato della sua morte, Mori fa emergere le aporie teologiche e le difficoltà intellettuali sottese a questi riti, nonché le intenzioni egemoniche di cui molto spesso sono il prodotto e la manifestazione.

Il totalitarismo etico

Dal dogmatismo teologico, secondo Mori, nasce anche un dogmatismo etico. La convinzione di mantenere un “deposito”, rivelato una volta per tutte, ha avuto almeno tre conseguenze per la Chiesa:

“In primo luogo, questa convinzione ha fissato i contenuti delle sue dottrine in un monolite inalterabile, condannando così la teologia e il magistero alla monotonia della ripetizione, alla banalità dei luoghi comuni, a formule prefabbricate divenute insignificanti e incomprensibili.

In secondo luogo, ha generato nel magistero ecclesiastico un atteggiamento di cronica diffidenza verso ogni forma di pensiero che non sia correlata al suo insegnamento.

Infine, ha attivato e coltivato nell’animo delle autorità ecclesiastiche una disposizione di ostilità cronica nei confronti della società moderna, della cultura laica, del progresso e delle scoperte scientifiche che trovano le risposte ai problemi umani ed etici generati dalla nuova situazione storica al di fuori di ogni riferimento religioso” (235).

Né si può invocare il rinnovamento operato dal Vaticano II, perché le poche brecce che il Concilio sembrava aver aperto nel monolite della dottrina tradizionale sono state rapidamente chiuse.

Né è bastato alla Chiesa lo sforzo, fatto con ingegno dialettico, di mantenere la convinzione di rappresentare Dio sulla terra e di associare il suo “deposito rivelato” a questioni e realtà umane che appartengono ad un universo completamente diverso, come il diritto di sciopero, le questioni ecologiche, la genetica degli alimenti, l’inseminazione eterologa in vitro, la manipolazione genetica, la colorazione, la personalità dell’embrione umano, l’uso delle cellule staminali, il commercio di organi, l’uso del preservativo e la lotta all’aids, l’aborto terapeutico ed eugenetico, gli errori del comunismo, la perversità del capitalismo, lo sfruttamento del terzo mondo, ecc., per inserirsi nella modernità. La stessa Chiesa ammette che questo sforzo non ha prodotto i risultati sperati.

Con il capitolo su “Il miracolo è davvero fra noi?” Mori analizza la teologia cattolica di “un Dio a disposizione dell’Istituzione, sempre al lavoro, operatore di miracoli. Con la sua nozione mitica di Dio che essa presuppone, la Istituzione si allontana sempre più dalla cultura gnostica, scientifica e positiva della modernità” (256).

L’ultimo capitolo del libro, “Disuguaglianza e discriminazione”, conclude la ricerca sul totalitarismo ecclesiastico: “qualsiasi regime totalitario si basa sulla distinzione tra coloro che rappresentano e gestiscono l’ideologia e coloro ai quali l’ideologia è imposta. Ciò implica che il totalitarismo sia generalmente basato su una disuguaglianza strutturata tra dominatori e dominati.

Mentre le istituzioni civili cercano sempre di affermare e di evidenziare le basi e i principi democratici e liberali delle loro politiche, presentandosi, almeno in linea di principio, come società composte da membri uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, la società ecclesiastica, che pretende di seguire il vangelo e l’insegnamento di Gesù, si presenta non solo come una società autoritaria, gerarchica di potere e formata da persone disuguali, ma come una società in cui la distinzione e la differenza delle classi sono attribuite a una disposizione divina e a una esplicita volontà del suo Fondatore “ (263).

Nella chiesa il clero esercita il suo potere sui fedeli laici. Sono state però soprattutto le donne quelle che lungo i secoli e fino ai nostri giorni hanno sperimentato, in modo drammatico, tutta l’asprezza, la durezza, l’astio e spesso la brutalità di questo potere esclusivamente maschile.

La Chiesa cattolica nega categoricamente l’ordinazione sacerdotale alle donne. Essa, infatti, esige tre condizioni indispensabili per ricevere il sacramento dell’ordine: non essere sposato, accettare il celibato come stato di vita permanente ed essere di sesso maschile. Le prime due condizioni sono chiaramente di carattere disciplinare e sono quindi di natura contingente. La terza condizione, non essere donna, invece riveste il carattere dell’assoluta necessità essendo una condizione di diritto divino.

Visto che la chiesa ordina al sacerdozio i maschi, se ne dovrebbe dedurre che essa ha ricevuto dal Signore direttive chiare e precise a questo proposito. La primitiva Tradizione e il Nuovo Testamento non contengono alcun accenno di eventuali ordinazioni compiuta da Gesù e il concetto stesso di ordinazione è sconosciuto sia da Gesù sia dagli autori di questi antichi manoscritti.

Dobbiamo quindi concludere così che il divieto di ordinare al sacerdozio le donne è una pratica voluta dalla Chiesa cattolica per tutelare interessi egemonici, politici e materiali. Infatti, un’eventuale ordinazione di donne al sacerdozio all’interno del suo sistema non solo la destabilizzerebbe, ma farebbe certamente crollare tutta la struttura patriarcale del monopolio maschile e del potere che essa lungo i secoli ha creato.

Mori, però, a proposito delle rivendicazioni legittime delle donne cattoliche e dei movimenti “femministi” di liberazione, di emancipazione, di uguaglianza e di denuncia, sostiene che è “difficile dire se l’istituzione patriarcale della Chiesa riuscirà a resistere indefinitamente alle argomentazioni e alle legittime rivendicazioni delle teologie femministe e alle istanze della maggioranza femminile dei suoi membri. Una cosa in vero sembra certo: il potere maschile sta emettendo i suoi ultimi rantoli e dando i suoi sussulti ultimi nella camera mortuaria della Chiesa” (270).

“Le richieste dei movimenti femministi per il riconoscimento dei loro diritti all’interno della Chiesa sono del tutto giuste e legittime. Tuttavia, penso che, se i movimenti femministi limitano le loro rivendicazioni al diritto esclusivo di ricevere l’ordinazione sacerdotale, si stanno impegnando in una lotta di recupero inutile, perché senza base né giustificazione teologica e dunque, molto probabilmente, senza futuro e senza speranza.

Rivendicare solo il diritto al sacerdozio equivale infatti a riconoscere la validità della ideologia che è stata inventata per sostenere il sistema patriarcale.

Sono convinto che la contestazione dei movimenti femministi, per essere efficace e contundente, debba essere più radicale. Le donne devono rifiutare la nozione stessa di potere e del suo esercizio all’interno della Chiesa. Devono denunciare l’esistenza stessa di una struttura gerarchica, come prodotto di una lunga infedeltà alla parola e allo spirito di Gesù di Nazareth che condannava ogni ostentazione di superiorità tra i suoi discepoli.

A mio avviso, è l’esistenza stessa dell’attuale struttura sacramentale, da un lato, e del tradizionale sacerdozio ordinato, dall’altro, che dovranno essere non solo contestati ma abbandonati.

A mio parere, infine, la battaglia che le donne cristiane hanno condotto negli ultimi decenni per avere accesso all’ordinazione sacerdotale dovrebbe oggi essere definitivamente abbandonata.

La protesta e la lotta delle donne saranno efficaci solo nella misura in cui essi avranno il coraggio di prendere le distanze e recuperare le loro libertà all’interno della struttura ecclesiastica. Quando le donne abbandoneranno le chiese e il culto, solo allora, forse, i chierici, soli e trascurati, presteranno loro un po’ più di attenzione. A motivo del loro numero, della loro importanza e del loro coinvolgimento nella vita e nei ministeri informali delle comunità cristiane, solo le donne potranno forse un giorno far nascere una chiesa nuova ed emarginare il clero tradizionale quanto basta perché si trovi senza potere effettivo e senza reale influenza” (272).

Essere cristiano diversamente

La enorme pars destruens del libro di Mori si conclude con un capitolo di teologia post-teista.

La pars costruens è affidata a un bel sogno (quattro pagine), con il quale immagina i cristiani di domani. Ne propongo una mia sintesi.

“Domani avremo bisogno di una chiesa profetica e non di una chiesa gerarchica. (…)

I cristiani di domani saranno tali perché avranno scoperto da soli la bellezza del messaggio dell’uomo di Nazareth (…).

Saranno cristiani perché avranno potuto scoprire il Dio di misericordia che Gesù ha fatto loro conoscere; (…) perché avranno definitivamente bandito della loro vita il ricordo di quelle orrende storie di ire divina, di punizioni, di condanne e di fuochi eterni con le quali, per secoli, i chierici della santa madre Chiesa li hanno terrorizzati per meglio sfruttarli.

Saranno cristiani non perché faranno parte di una Istituzione religiosa, ma perché non avranno mai accettato di entrarvi. (…)

Ispirati e guidati dallo spirito di Gesù, i cristiani di domani cercheranno Dio nella loro anima (…)

I cristiani di domani avranno compreso che ogni intermediario che si impone tra Dio e gli uomini non è un aiuto ma un ostacolo (…). I cristiani di domani avranno compreso che la funzione del testimone è di indicare non di sostituire; e che Dio non si può raggiungere attraverso le strutture umane, né si può trovare nella fredda oggettività dei dogmi o nella magica efficacia dei riti. (…)

(…) Avranno compreso che la verità è sempre da fare e da cercare (…).

I cristiani di domani saranno testimoni e non “conquistatori”. (…)

I cristiani di domani avranno l’umiltà delle loro opinioni e non la sicurezza delle loro certezze. Si convinceranno che le vie che conducono a Dio sono numerose e varie come le persone che le percorrono (…).

I cristiani di domani crederanno che la pluralità delle credenze e delle religioni è una grazia per l’umanità e non una disgrazia. (…)

Rifiuteranno, quindi, per sempre di appartenere a una chiesa e a una religione che si crede unica detentrice e distributrice di verità e di salvezza. (…)

I cristiani di domani vorranno però essere circondati da una comunità di fratelli e di sorelle e vorranno sentirsi in comunione con tutti coloro che condividono la stessa fede in Gesù. (…)

Faranno a meno dei tradizionali “sacramenti”, divenuti opachi e insignificanti. Troveranno loro stessi gesti adeguati per esprimere in modo più autentico e più espressivo il calore della loro fraternità e la profondità della loro gratitudine per aver conosciuto e incontrato Gesù di Nazareth. (…)

I cristiani di domani sceglieranno loro stessi le persone di fiducia alle quali affideranno il compito di preparare, di organizzare e di dirigere i loro incontri comunitari. E queste persone, scelte senza discriminazioni di genere, saranno vere proprie guide e “sentinelle” responsabili del buon funzionamento della comunità locale dei credenti.

(…) Svolgeranno il loro compito di Presidenza come un servizio liberamente accettato e offerto. (…)

Questi “ministri” di domani non saranno incatenati al loro incarico, come condannati ai lavori forzati. Si ritireranno quando ne avranno voglia o quando verrà chiesto loro di farlo. (…)

I cristiani di domani, in realtà, non saranno più “cristiani”, perché avranno abbandonato il “Cristo” fittizio della Istituzione per abbracciare “Gesù”, l’uomo e il profeta di Nazareth (295-298).

Annotazioni interroganti

1. Al capezzale della crisi del cattolicesimo cattolico europeo continuano ad esserci molti medici. Si può, correttamente, parlare di “implosione” di una religione come un dato di fatto già in atto, come fa pensare il titolo della versione italiana del libro di Mori?

“Implosione”, in fisica, è un fenomeno di cedimento di un corpo cavo le cui pareti si frantumano se soggette a una pressione esterna superiore a quella interna. Mori ha scritto il libro 22 anni fa. E risente molto dell’area canadese in cui l’autore è prevalentemente vissuto. Di cedimento del cattolicesimo italiano, per esempio, a causa di forze interne non si vede ancora eclatante traccia. A me sembra più corretto il titolo originale francese: Vers l’effrondrement. Crise des dogmes, des sacramentes et du sacerdoce dans l’Ѐglise catholique. L’effrondrement è il crollo, il collasso della chiesa cattolica. Preceduto da un prudente “verso” ma “non ancora”.

Se l’attenzione di Mori è solo verso la chiesa cattolica, rimane un dubbio: quanto di tale ricerca si applichi alla chiesa ortodossa e a quella protestante e, su un altro piano a ebrei e islamici?

2. È possibile cancellare due millenni di pensiero religioso mitico?

La cultura razionale critica la trasformazione dei simboli religiosi in realtà ontologiche sulla base di considerazioni epistemologiche, logiche, metodologiche, psicologiche, sociologiche, antropologiche e filosofiche. Queste critiche evidenziano i limiti e le difficoltà di giustificare razionalmente le affermazioni religiose che attribuiscono un significato ontologico ai simboli, mettendo in discussione la loro validità e coerenza dal punto di vista scientifico e filosofico.

Tuttavia, nella attuale ricerca scientifica la netta contrapposizione della cultura razionale alla cultura mitica è superata da una terza via: entrambe le culture, mitica e razionale, hanno un ruolo importante nell’esperienza umana e nella nostra comprensione del mondo. La cultura mitica può fornire una visione poetica e profonda della realtà, mentre la cultura razionale offre strumenti critici e analitici per esplorare il mondo in modo sistematico e accurato.

In definitiva, anziché dimostrare che l’una esclude l’altra, occorre sforzarsi di pensare a come queste due prospettive possano integrarsi reciprocamente, arricchendo la nostra comprensione del mondo e arricchendo la nostra esperienza umana. Un approccio inclusivo che valorizzi entrambe le culture potrebbe portare a una visione più completa e ricca della realtà.

Mori può essere inserito tra quegli scrittori che si definiscono post-teisti, anche se ormai post-teismo vuol dire molte cose. Ma anche la teologia del post-teismo, coraggiosa apripista di una ricerca a servizio di una fede liberata, dovrà fare i conti con questa nuova terza via.

Se è vero, come sostiene Mori, che la teologia cattolica ufficiale è un monolite totalitario, tutto mitico, per cui basterebbe togliere una sola tessera per far crollare tutto, è anche vero che la spazzola della cultura razionale ha anche i suoi limiti.

3. Mori ha esposto la sua remora a pubblicare il libro già nel 2002 con la convinzione, tra le altre, che “non possa interessare a una società laica d’inizio millennio” (13). Ancora di più oggi siamo di fronte un’indifferenza radicale verso il religioso istituzionalizzato. Non ci troviamo più di fronte a un Nietzsche che dice “Dio è morto”, ma a chi dice “di Dio che me ne importa”.

A chi può servire allora questo libro, in una Chiesa istituzionalizzata, vecchia e situata in un occidente decrepito?

“Le critiche troppo distruttive della struttura religiosa” di Mori, come lui stesso afferma, non vengono dall’esterno ma dall’interno della stessa classe clericale. Per dolorosa esperienza personale e convinta lettura intellettuale. Mori pone nel movimento e nelle rivendicazioni delle donne la leva del cambiamento per i cristiani di domani. Tocca alle donne rivoluzionare la struttura prima di tutto negando la loro partecipazione alle strutture clericali, chiudendo la borsa dei soldi e dei privilegi all’attuale chiesa istituzione.

Ma alle donne cattoliche interessa tutto questo cambiamento radicale? Sono pronte per rivendicare questo cambiamento della Istituzione ecclesiastica? Sono un soggetto collettivo di cambiamento? La fiducia in esse può andare incontro a forti delusioni, come quella del settore politico italiano in cui una leadership femminile, anziché farci conoscere una politica “nuova” ci sta portando indietro verso una società più marcatamente patriarcale?

Il libro di Mori non può rispondere a questi interrogativi, ma certamente è molto utile per prendere coscienza della complessità dell’intera problematica.

[1] Nel 2022, Gabrielli editore ha pubblicato di Mori, Per un cristianesimo senza religione. Ritrovare la “Via” di Gesù di Nazaret.